配偶者に手厚く

相続制度が大きく改正され、夫婦間で生前贈与や遺言で譲渡した住居は遺産分割の対象から外すことができるようになりました。配偶者は遺産の取り分が増えることになります。また、介護に貢献した親族は、相続人に金銭を請求できるようになりました。高齢化によって、相続が大幅に増えることが予想される中、残された配偶者の生活を守り、相続トラブルを防ぐ狙いがあります。

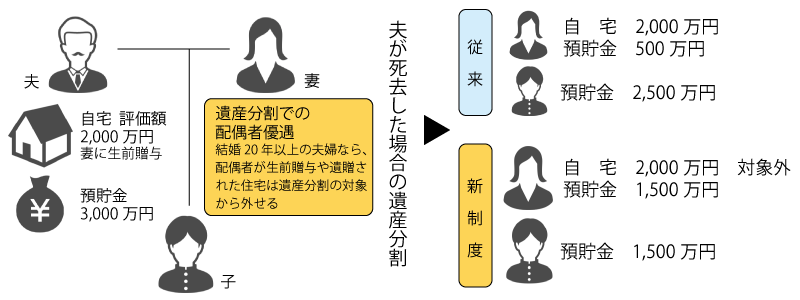

生前贈与分除外

遺産分割での配偶者優遇が中心になり、婚姻期間が20年以上の夫婦が対象で、残された配偶者は住まいと生活費を確保しやすくなりました。

親族の労に報いる

被相続人の介護などを無償で行った親族が、相続人に金銭を請求できる制度は「特別寄与」と呼ばれます。いままでは義父母を介護した妻は法定相続人ではないため、原則として相続財産を取得できませんでした。

特別寄与制度では、妻は相続人に特別寄与料を請求できます。労に報い、不公平感を和らげることが目的です。

特別寄与料の額は、原則として当事者間で協議して決めますが、合意できないときは家庭裁判所の判断を求めることになります。法務省は、寄与度を正確に金額に反映させるには、介護などに充てた費用や時間を日誌に記録しておく必要があるとしています。

すぐ引き出しができる

相続人は遺産分割が終わる前でも、被相続人の預貯金の払い戻しを受けられる制度も創設されました。各相続人は預貯金額の3分の1に自らの法廷相続分をかけた額(同じ金融機関では150万円が上限)まで引き出すことができます。被相続人の口座は、金融機関が死去を確認した時点で凍結されます。従来、預貯金を引き出すには、遺産分割の協議を経て、必要書類を金融機関に提出しなければなりませんでしたが、生活費や葬儀費を引き出せるようにしました。密かに被相続人のキャッシュカードを使って現金を引き出し、遺族間でトラブルになるような事態を防ぐ狙いもあります。[読売新聞2019年7月1日より]

介護などに尽くした親族に報いる特別寄与制度

相続人以外の親族が介護や看病に尽くした場合、相続人に金銭を請求できる

被相続人の預貯金の払い戻し制度

遺産分割前でも故人(被相続人)の預貯金を一定額引き出せる