・物件の所在地、面積、間取り、地目、構造、新築または中古、ガス・水道・電気等の整備状況などです。

・環境関係では、現在または将来の利用制限、環境・交通等の利便性(主要駅までの所要時間、最寄駅・停車場までの距離、所要時間等)

・支払い金額、支払い時期、一括払いか分割払いか、ローン付きかなしか、ローン金利、返済期間・条件等

▶︎禁止される広告表現

・著しく事実に相違する表現

・実際よりも著しく有利であると、人に誤解させる表現

・実際よりも著しく優良であると、人に誤解させる表現

・事実を表示しない、不利な事柄を隠す行為

※おとり広告というのがあります。これは存在しない物件や売る気のない物件を広告にのせて、集客をはかり、広告とは違う物件を売り込む方法です。これも違反になります。

●専任媒介契約の規制

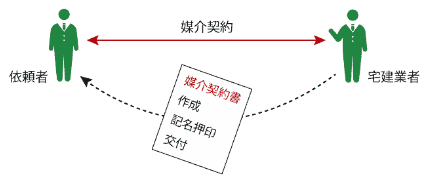

宅建業法では、宅建業者に対して、専任媒介契約には、一般媒介契約よりも厳しく規制しています。これは専任媒介契約を結んだ依頼者が、物件がいつまでたっても契約が成立しないなどの不都合から保護するためです。

規制の内容は、有効期間・更新、お客の探索、報告義務などです。これらの内容の規制に反する、依頼者に不利な特約は無効になります。一般媒介契約は規制がありません。

▶︎専任媒介契約・専属専任媒介契約の有効期間

有効期間は3カ月以内です。3ヶ月を超える場合はあくまで3カ月となります。有効期間の更新は、依頼者からの申し出があった場合に限り、3カ月以内が可能となります。

※自動更新の特約は無効になります

▶︎探索義務と指定流通機構

依頼者が宅建業者と専任媒介契約を締結したときは、依頼者のお客を探索するため、指定流通機構(レインズ)に、契約日から7日以内(専属専任媒介契約は5日以内)に物件を登録しなければなりません。(休日は除きます)

登録内容は物件の所在地、規模・形質、売買価額・評価額、主要な法令上の制限などです。

※所有者の氏名、登記された権利の種類、内容などは不要です

宅建業者が登録すると、指定流通機構(レインズ)が発行する登録証を、すみやかに依頼者に渡します。宅建業者は物件の契約が成立したときは、すみやかに指定流通機構にその旨を通知しなければなりません。

※指定流通機構(レインズ)とは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構のことで、4つの団体が指定されています。指定流通機構のコンピューターネットワークをレインズと呼んでいます。

▶︎宅建業者の報告義務

宅建業者は専任媒介契約の場合は2週間に1回、専属専任媒介契約の場合は1週間に1回、依頼者に業務の処理状況を報告する必要があります。報告は口頭や電子メールでもよく、書面の必要はありません。