●契約締結前の規制

消費者は、不動産に関する知識があまりなく、宅地・建物の情報も少ないと思われます。宅建業法はそんな消費者を保護するために、契約前に重要な情報を提供し、契約するかしないかを判断してもらい、最終的に宅建業者とトラブルを未然に防ぐようにしています。宅建業法では、宅建業者が消費者に契約前に重要事項の説明をすることを、義務付けています。

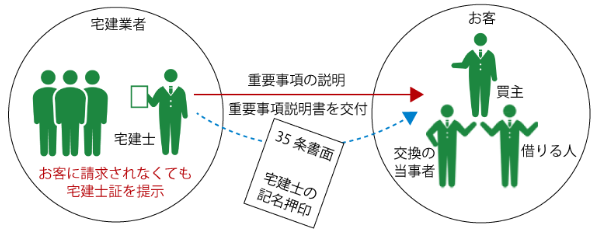

▶︎契約前の重要事項の説明

重要事項の説明をするには、重要事項説明書という書面を交付し、説明をしなければなりません。この重要事項説明書を

35条書面と言います。宅建業者は宅建士を使って、説明する必要があります。宅建士はそのときに、

請求されなくても宅建士証を提示することを義務付けられています。そして

重要事項説明書には、宅建士の記名押印が必要です。責任の所在を明らかにするためです。

※重要事項説明書(35条書面)の交付は、説明の前に行ってもよいことになっています。説明の後はだめです。

※ここでいう宅建士は、専任でなくてよく、アルバイトやパートの宅建士でもかまいません。

※難しい言葉の解説

瑕疵(かし)

=欠点・欠陥のこと

都市計画=文化的な住みよい都市を作るための計画

私道=個人が自分の所有地に作った道路

建築基準法=建物に関する基準をきめた法律

保全=保護して安全に保つこと

履行(りこう)=義務・約束などを実行すること

措置=取り計らって始末をつけること、処理、処置

▶︎重要事項説明書の内容

とりあえず箇条書きに紹介しますが、ここは試験に出題される重要なところですので、後ほど詳しく解説します。

宅地・建物売買、交換の記載事項

□登記された権利の種類、内容、所有者の氏名

□都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限

□私道負担に関する事項

□飲用水、電気、ガス等の供給、排水施設の整備状況

□未完成物件の完了時の形状、構造

□国土交通省令・内閣府令で定める事項

□代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭額と目的

□契約の解除に関する事項

□損害賠償額の予定または違約金に関する事項

□手付金等の保全措置の概要

□支払金、預かり金を受領する場合の保全措置の有無、概要

□ローンの斡旋内容、ローン不成立の場合の措置

□瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結、その他の措置の有無・概要

□割賦販売契約の場合

◀︎左側に難しい言葉の解説をしています

●重要事項説明書(35条書面)の記載事項解説

ここからは一度箇条書きで読んでもらった記載事項の詳細です。ボリュームがありますが、ひとつひとつ読み込んでいってください。言葉の意味がわかってくると、後半らくに学習できると思います。

宅地建物の売買・交換の場合の記載事項詳細

□登記された権利の種類、内容、所有者の氏名

ここでは、宅建士は、

登記された権利の種類と内容、

登記名義人または

登記簿の表題部に記録された所有者の氏名を説明しなければなりません。説明する時点の登記されている権利について説明する義務があります。物件の引き渡しまでに抵当権が抹消される場合でも同様です。

□都市計画法、建築基準法等の法令に基づく制限

宅建士は内容を具体的に説明しなければなりません。都市計画法、建築基準法等による造成、建築等の制限、転用等の制限、国土利用計画法の届出、農地法の権利移動、歴史的風致形成建造物の増改築等の届出等、さまざまなことがあります。最近の改正では、津波災害特別警戒区域での開発行為等の制限など、規制が追加されています。

□私道負担に関する事項

私道負担に関する説明をしなければなりません。私道の負担があるか、ないか。あるのであれば、私道の面積、通行使用料等の負担金等、将来の負担も含むのであれば、それも説明します。

□飲用水、電気、ガス等の供給、排水施設の整備状況

水道、電気、ガスが通っているかどうか。通っていなければ整備はいつか、そして整備の負担金(受益者負担金)等に関することを、宅建士は内容を具体的に説明しなければなりません。

□未完成物件の完了時の形状、構造

物件を買おうとしているお客に、完成前のものである場合、工事完了時の形状、構造を説明します。建物であれば、完成時の形状、構造、主要な構造部、内装、外装、設備、仕上げ等。宅地であれば、完了時の形状、構造、宅地に接している道路の構造、幅員等です。

※幅員とは、道路の幅のことです

□国土交通省令・内閣府令で定める事項

宅建士は災害時に危ない区域の説明をする必要があります。宅地・建物が土砂災害警戒区域内、造成宅地防災区域内、最近の改定での津波災害警戒区域内であるなら、取引の種類を問わず、必ず説明します。

品確法で住宅性能評価を受けた新築住宅の売買、交換の場合は、その旨を説明する必要があります。ただし貸借の場合は関係ありません。

建物については、石綿(アスベスト)を使用したか、しないかの調査の記録があるときは、その内容、一定の耐震診断を受けたものであるときは、その内容を宅建士は説明します。この内容は貸借の場合も含みます。

※建物の耐震診断の件で、昭和56年6月1日以降に新築工事に着手したものは 除きます。

□代金、交換差金、借賃以外に授受される金銭額と目的

ちょっとわかりづらいですが、代金、交換差金、借賃以外というところに注意してください。代金、交換差金、借賃は重要事項の説明の対象ではありません。たとえば手付金の額とその目的などを説明するということです。

※交換差金とは、金銭以外の財産を交換する場合に、譲渡する財産の価額と取得する財産の価額が同額でないときにその差額を補うために授受される金銭をいいます。

(不動産流通研究所より)

たとえばAさんとBさんがいます。AさんはBさんの土地が欲しい、BさんはAさんの土地が欲しい。2人で話し合って、土地を交換することにしました。Aさんの土地は1,000万円、Bさんの土地は1,500万円。それでAさんは差額分500万円をBさんに払い、お互いの土地を対等に交換することになります。

□契約の解除に関する事項

契約の解除ができる場合は、その手続き、解除したときの効果等についても、宅建士は説明します。

□損害賠償額、違約金に関する事項

損害賠償額の予定を決めるかどうか、違約金を決めるかどうかを説明します。

□手付金等の保全措置の概要

お客から支払金、預かり金を宅建業者が受領の場合、保全措置をとるかどうかを説明します。

□支払金、預かり金を受領する場合の保全措置の有無、概要

お客から支払い金、預かり金を宅建業者が受領の場合、保全措置を取るかどうか、説明します。保全措置を取るのであれば、その概要を説明する必要があります。金額が50万円未満は、説明する義務がありません。

□ローンの斡旋内容、ローン不成立の場合の措置

お客に住宅ローン等の融資を紹介する場合は、融資の金額、金利、返済の方法の内容や融資条件を説明します。その融資の斡旋が成立しなかったときは、融資の受けられなかった措置を説明しなければななりません。

□瑕疵を担保すべき責任の履行に関し、保証保険契約の締結、その他の措置の有無・概要

宅地・建物の瑕疵(かし)を担保しなければならない責任の履行に関し、保証保険契約の締結その他の措置で、国土交通省令等で定めるものを考え行うかどうか、およびその措置を考え行う場合におけるその措置(住宅販売瑕疵担保保証金等)の概要。瑕疵を担保すべき責任の履行を買主に確実に受けさせるために設けられています。注意しなくてはならないのは、瑕疵担保責任自体の特約は含まれておりません。

□割賦販売契約の場合

お客が物件を購入したいとき、分割して支払うことを条件として販売することを、割賦販売と言います。この割賦販売で購入するときは、現金販売価格、割賦販売価格、物件の引き渡しまでに支払う金額、賦払い金の額、その支払いの時期、方法等を説明します。

ここまで学習して、宅建士試験は少し大変だということが、わかってきたと思います。慣れない言葉だったり、難しい内容だったり、ちょっと心配になってきた方もいるかもしれません。ここまでは取引が複雑ではないので、自分で図を描きながら学習すると、わかりやすくなると思います。まずは慣れることです。次はマンションなどの建物の追加記載事項の解説、宅地・建物の賃借の記載事項についてです。LESSON14です。