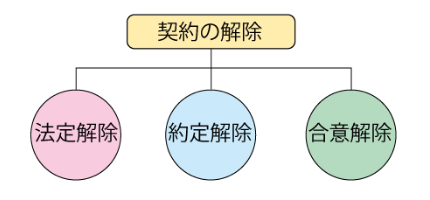

契約締結後に、契約の一方の当事者の意思表示によって、契約を初めからなかったものとして、契約を清算することを 契約の解除といいます。契約の解除には、 法定解除、約定解除、合意解除の3種類があります。

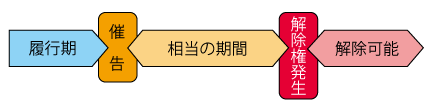

法定解除とは、債務不履行を理由とする解除のことです。民法では債務不履行の場合、損害賠償とは別に 解除権を規定しました。債務不履行には履行遅滞、履行不能、不完全履行の3つの態様があります。

債務者が履行不能になった場合、債権者は契約の解除をすることができます。

債務者が不完全履行の場合は、追完ができるときは催告をし、履行ができないときは履行不能と同様に判断し、契約を解除できます。

※追完とは、あらためて完全な履行をすることをいいます

約定解除とは、当事者が契約によって解除権を設定する場合です。当事者間の特約によって解除権を発生させる場合などです。

合意解除とは、契約を結んだ双方が合意によって契約をやめる場合のことです。

●契約解除の方法

契約を解除する、すなわち解除権を行使するとは、どのようにするか、民法では次のように定めています。

解除権を有する者は、相手方の承諾がなくても、解除できます。このように一方的な意思表示で法的な効果が生じる権利のことを、形成権と呼びます。また、一度解除の意思表示をしたときは、撤回することはできません。

そして、当事者の一方が複数のときは、解除は全員から、または全員に対して行わなければなりません。これを解除不可分の原則といいます。これは法律関係が複雑になるのを避けるためです。同様に、複数いる当事者の一人について解除権が消滅した場合は、他の者の解除権も消滅するとしています。

●契約解除の効果

契約の当事者は契約解除がなされると、最初から存在しなかったことになります。そしてお互いに元の状態に戻す義務を負います。これを原状回復義務といい、同時履行の関係にあります。

例えば、契約解除によって金銭を受け取っていた場合は、受領のときからの利息をつけて返還しなければなりません。同様に、買った物の引き渡しを受けていた場合は、その物から生じた果実(その物を他人に貸して受け取った賃料など)や使用利益も返還することになります。解除しても、損害があれば損害賠償を請求することができます。

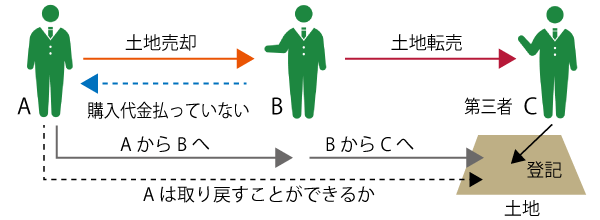

また民法では、第三者に対しても規定しています。原状回復をするにあたって、契約の当事者は第三者の権利を害することはできないとしています。第三者は解除原因について、悪意であっても、登記を備えている必要があります。

例えば、売主Aは所有している土地をBに売却しました。Bはその土地をCに転売し、Cは土地の引き渡しを受け、登記も済ませました。その後、Bは土地の代金をAに支払わないので、Aが契約を解除したとき、AはCに対して土地の返還を請求することができるでしょうか。

この場合は、AB間の契約は最初からなかったことになり、AはCに対して土地の返還を請求することができるはずです。しかし民法では、AはCに対して「土地を返して!」とはいえないとしています。なぜなら、解除によって、解除前の第三者の権利を害することはできないとされているからです。判例では、Cが保護されるためには、Cは権利保護の要件として、登記などの対抗要件を備えている必要があるとしています。そしてCの善意、悪意は関係ないとされています。ちょっとAがかわいそうですが、第三者であるCを保護するためです。

次はLESSON42 売買です。