●借地借家法

土地や建物を貸したり、借りたりする場合、貸す方は強く、借りる方は弱い立場であることが一般的です。そのために法律は借り手の保護を重視し、さまざまなことを規定しました。これが借地借家法です。

借地借家法は民法の規定を修正する「特別法」であり、平成4年8月1日以降に成立した借地借家契約に適用されます。土地・建物の賃貸借では、先に特別法の借地借家法が適用され、規定になければ一般法である民法が適用されることになります。

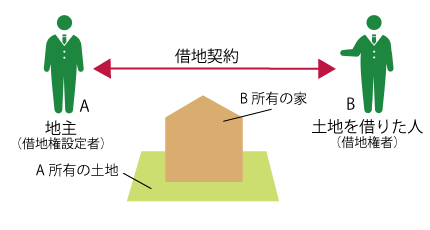

●借地権

建物の所有を目的とする地上権と土地賃借権を借地権といいます。借地権の存続期間は最短で30年です。ただし、契約で30年より長い期間を定めたときはその期間とします。逆に30年より短い存続期間を定めたときは、その期間は無効とされ、自動的に30年になります。期間が決定していますから、解約申し入れは認められません。

●借地権の更新

建物を持っている人は借地の期間が満了したときでも、まだ住みたいと思う場合があります。そのために借地権の更新が認められています。さまざまな更新が認められていますので、解説します。

合意更新

借地契約の更新は当事者の合意によりできます。最初の更新で20年以上、2度目以降の更新では10年以上となっています。

請求による更新

請求することで更新ができるのは、建物がある場合です。借りた土地の上に建物を所有している人(借地権者)は、借地契約が満了しょうとしているときに、地主(借地権設定者)に、建物があるので更新しますと請求します。そうすることで更新されます。ただ地主が契約を打ち切りたいと考えていた場合は、意義を述べ、正当な事由があれば認められます。

法定更新

土地を借りている人(借地権者)が建物にまだ住んでいて、地主(借地権設定者)が正当な事由があり、異議があるとき以外は、更新されます。これを法定更新といいます。初回の更新は20年、2度目は10年となります。

●借地での建物の再築

最初の30年契約の借地に家を建てた人が契約満了前に火事で家を失なった場合、どうなるでしょうか。地主の承諾を得たうえで再築した場合は、承諾があった日または建物が築造された日のいずれか早い日から、原則として20年間存続します。これより長い期間を定めたときは、その期間になります。

土地を借りている人が地主に家を再築しますという通知を出して2カ月経っても異議がなければ、承諾があったとみなされます。

●更新後の再築

更新後に借地にある家が滅失した場合はどうでしょうか。地主の承諾があったときは、最初の契約と同様に20年間の延長になります。しかし、地主の承諾がないのに無断で再築した場合は、大変なことになります。

地主は地上権の消滅請求、または土地の賃借権ならば解約の申し入れが可能です。しかし更新後の場合は、借地人は裁判所に申し立てて、地主の承諾に代わる裁判所の許可を受けることができ、再築することが可能になります。ただし更新後の場合は、通知による承諾の擬制は認められません。

※擬制(ぎせい)とは、一定の法律的取り扱いにおいて、本質の異なるものを同一のものとみなして、同一の効果を与えること。例えば婚姻をした未成年を成人に達したものとして扱うなど

●借地権の譲渡、転貸借

地主と借地契約したあとに、借地人は借地の上に建物を建て、その後その建物を他人に売りました。建物は土地が利用できなければ意味がありません。この場合は、借地上の建物譲渡するときは、原則として借地権も同時に移転することになります。借地権が地上権の場合は、地主の承諾がなくても借地権を譲渡できます。しかし借地権が土地の賃借権の場合は、賃借権の譲渡・転貸には地主の承諾が必要になります。

地主が承諾しない場合は借地人は建物を譲渡できません。そこで借地人が借地上の建物・借地権を譲渡しようとする場合、地主に不利益がないのに、地主が承諾しないときは、借地権者は裁判所の許可を得れば良いという規定があります。

その他、建物競売の土地賃借権の譲渡の場合は、競売人が裁判所に許可を求めることができます。この申し立ては競売により建物代金支払い後、2カ月以内に限り行うことができます。

●建物買取請求権

更新されない場合の建物買取請求権

地主の正当事由のある異議があって、借地契約が更新されない場合、借地人は期間満了のときに建物を時価で買い取ってもらうように地主に言うことができます。これを建物買取請求権といいます。ただし借地権者の債務不履行がある場合は、買取請求は認められません。

第三者の建物買取請求権

建物の譲渡にともなう借地権の譲渡を行う場合、地主の承諾が得られないときはどうでしょうか。この場合は、建物の譲受人であり、借地権の譲受人となった人が、地主に対して時価で建物を買うように言うことができます。譲受人が行うことに注意してください。

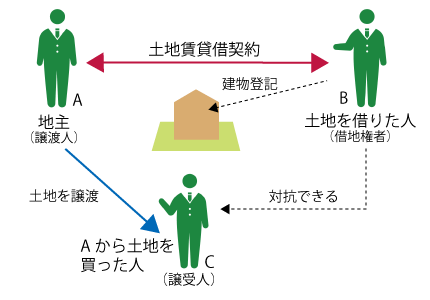

地主は借地人に土地を貸して、借地人はその土地の上に建物を建てて住んでいます。例えば地主がCに土地を譲渡した場合、借地人は賃借権の登記があれば土地に住み続けることができると民法はしていました。しかし地主は賃借人の登記に協力すると、所有地の価値が下がるため、積極的に協力することはありません。現実的には賃借人は賃借権の登記を備えることができなく、追い出されてしまいます。これでは自分の建物に住んでいる借地人は、あまりにもかわいそうです。

そこで借地借家法では、賃借人の保護をはかるために、借地人は借地の上に登記した建物があれば、その借地権を対抗できるとしています。地主の協力は不要です。

また、判例では借地上の建物の登記は、表示に関する登記でもよいとしています。借地人の保護のためです。しかし建物の登記名義人と借地権者は同じ名義でなければなりません。妻などの名義であれば建物の登記とは認められません。

地主から土地を買った人(譲受人)に対抗するには、とりあえず土地上の見やすいところに再築する旨など一定の事項を掲示すれば対抗できるとされています。看板などで再築する内容を表示すればよいことになります。これで借地人は2年間は譲受人に対抗できます。ただし看板などで対抗できるのは、以前から建物の登記がされていた場合のみです。

●借地条件の変更・増改築の許可

建物の種類、構造、規模などの制限する借地条件がある場合、借地人の事情の変更によって、いままでの借地条件では希望の建物を所有することができない場合、さらに地主にも承諾をもらえないときは、借地権者の申し立てにより、裁判所はその借地条件を変更することができます。

増改築の場合も、禁止の特約がない限り、建物の種類を変えることなく、地主の同意がなくても、自由におこなうことができます。ただし増改築の禁止の特約がある場合は、地主の承諾が必要です。

※地主と借り手の間で借地借家法の規定よりも借地人に不利な特約は、借り手の保護の観点から、借り手に不利な特約は無効とされています。

●定期借地権

存続期間を50年以上と定める借地権で、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長がなく、建物の買取の請求もしないこととするものを定期借地権といいます。

定期借地権には一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権と3種類あります。それぞれの違いを表にしました。

| 一般定期借地権 | 事業用定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | |

| 目 的 | 自由 | 事業用建物所有目的に 限定 |

自由 |

| 存 続 期 間 | 50年以上 | 10年以上50年未満 | 30年以上 |

| 建 物 利 用 |

建物買取請求権は排除される、借地人の利用は継続されない | 建物買取請求権は排除される、借地人の利用は継続されない | 借地人の利用は、原則、継続されない |

| 要 件 | 公正証書等書面による更新等を排除する旨の特約 |

公正証書による設定契約が必要 | 30年以上経過の後、建物を土地所有者に譲渡する旨の特約 |

| 終 了 | いずれも更新がなく、期間の満了または建物の土地所有者への譲渡によって、借地契約が終了する | ||

表を見てわかるように、一般定期借地権は書面が必要ですが、公正証書である必要はありません。事業用定期借地権は公正証書でなければなりません。事業用定期借地権は事業用の建物所有目的に限定されています。賃貸マンションや従業員の社宅などの居住用はダメということになります。ファミリーレストランやスーパーマーケット、倉庫などに利用されることを想定しています。

表からはわかりませんが、事業用定期借地権には2つのタイプがあります。存続期間が10年以上30年未満のものは、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、建物買取請求権が認められませんが、30年以上50年未満のものは、契約の更新、建物の築造による存続期間の延長、建物買取請求権が特約で定めた場合に認められなくなることに注意が必要です。