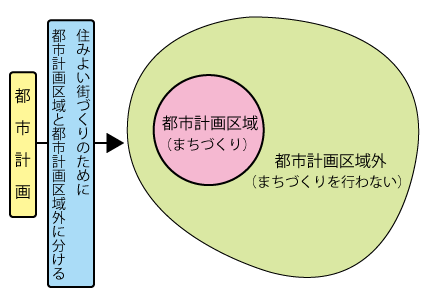

住みよい街づくりの目的のために定められた法律です。積極的に都市計画を実施していくところを定め、ひとまとまりの都市として、総合的に整備・開発・保全を図っていくために、規制を加えたり、公共施設の整備、開発など、いろいろな計画を実施していきます。積極的に住みよい街をつくるためのところを都市計画区域といいます。

●都市計画区域の指定

原則、都道府県が都市計画区域を指定します。ただし例外があります。2つ以上の都府県にまたがる都市計画区域の場合は、国土交通大臣が定めることになります。行政区画(たとえば東京都と千葉県)とは関係なく定められますので、2つ以上の都府県、市町村にまたがる場合があります。

都市計画は全部で11種類あります。

◯都市計画区域の整備、開発、保全の方針

◯市街化区域と市街化調整区域

都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に分けて、無秩序な市街化を防ぐ都市計画です。

◯地域地区

何々地域、何々地区等を定めて、必要な規制を行う都市計画です。

◯都市施設

都市に必要な施設を平均的に配置することで、都市環境を良好に保持するための都市計画です。

◯市街地開発事業

市街化区域または非線引き区域内において、一体的な整備・開発を図る都市計画です。

◯市街地開発事業等予定区域

大規模な市街地開発事業等の開発適地を早期に確保することを目的とする都市計画です。

◯都市開発方針等

◯地区計画等

地区の特性に応じた詳細な都市計画です。

◯促進地区

市街化区域または非線引き区域内で、土地所有者等による自主的な市街地の開発を誘導する都市計画です。

◯遊休土地転換利用促進地区

市街化区域内の一定の遊休土地を、有効に利用するための都市計画です。

◯被災市街地復興推進地域

●まちづくり

住みよい街づくりを行うためには、まず街づくりを行う場所を決めなければなりません。この場所を都市計画区域といいます。この都市計画区域で街づくりが行われます。そしてこの区域の外は都市計画区域外といいます。原則、ここでは街づくりは行ないません。

●都市計画区域

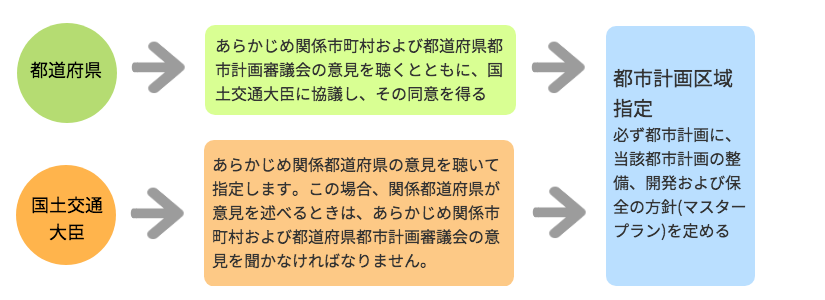

都市計画区域は原則、都道府県が指定します。2つ以上の都府県にまたがって指定するときは、国土交通大臣が指定します。都道府県は必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができます。

●都市計画区域の指定手続き

都道府県の案については、関係市町村の意見を聴きます。また、利害関係者の保護、専門的な判断のために、都道府県都市計画審議会の意見を聴きます。また、利害関係者の保護、専門的な判断のために都道府県都市計画審議会の意見を聴きます。さらに国の利害関係が関わってくるかもしれませんので、国土交通大臣と協議をし、その同意を得ることが必要です。それから公告がされます。

●準都市計画区域の指定

既存集落、幹線道路の周辺、高速道路のインターチェンジなどの郊外部など、都市計画区域街においても、建築や造成が行われています。放置しておくと、 景観や環境、居住性の悪化などを招きかねません。そこで、都市計画を策定し、開発・建築規制を加えて、土地利用を整序し、環境保全を目的として設けられたのが、準都市計画区域です。これは都道府県が指定することができます。

準都市計画区域の全部または一部について都市計画区域が指定された場合は、準都市計画区域は廃止され、またはその都市計画区域とかさなる区域以外の区域に変更されたとみなされます。

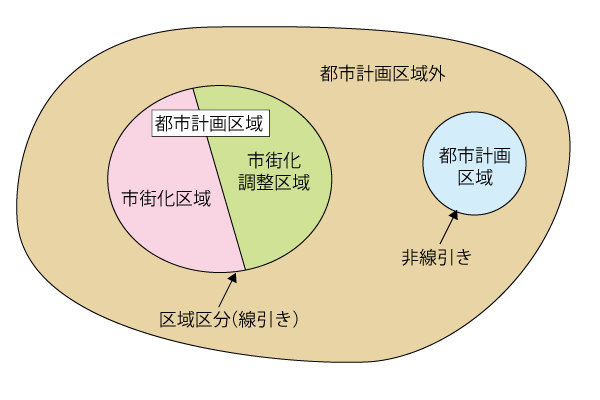

●区域区分(線引きと非線引き)

都市計画区域はさらに市街化区域と市街化調整区域に分けられます。

市街化区域と市街化調整区域

都市計画区域について無秩序な市街化区域を防止し、計画的な市街化を図るために、必要があるときは都道府県は都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。都市計画区域ごとに、市街化の状態などの地域の実情に沿って、都道府県が必要性を判断します。線引きをするかどうかは、都道府県による選択制です。3大都市圏などの一定の区域では、区域区分を定めることが義務づけられています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図らなければならない区域とします。ようするにどんどん土地開発をし、家をどんどん建てましょうというところです。

※3大都市圏とは、東京都区部を中心とする首都圏、大阪市を中心とする近畿圏、名古屋市を中心とする中京圏をいいます

非線引き区域

区域区分がされていない都市計画区域を非線引き区域といいます。市街化区域と市街化調整区域に今現在分ける必要のないところです。

●地域地区

住みよい街づくりを計画的に実行するために、さまざまな地域地区が指定されます。地域地区は用途地域と補助的地域地区に分類されます。

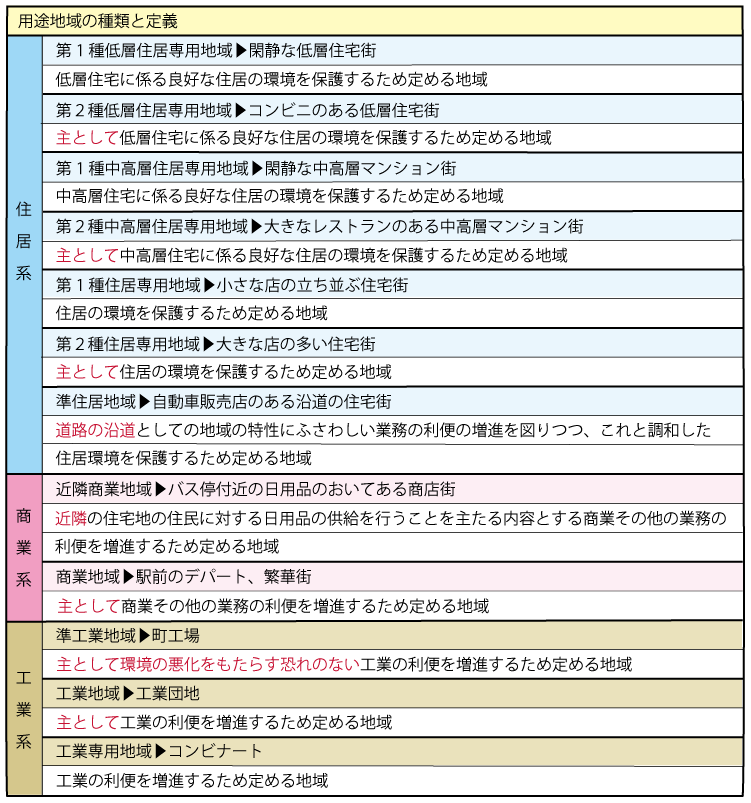

用途地域は基本的な地域地区であり、12種類の地域があります。補助的地域地区は約20種類あります。用途地域に関する問題はよく出題されますので、重要ポイントです。

●用途地域

都市計画で定めらる12種類の地域です。用途地域内では、建築基準法により各地域ごとに建築できる建築物が制限されるほか、用途地域以外の区域と異なる規制が行われます。ではこの用途地域は、どのような区域に指定されるのでしょうか。

都市計画法では、市街化区域は用途地域を定めます。市街化調整区域は原則として、用途地域は定めません。都市計画区域で区域区分が定められていない非線引き区域には、用途地域が必要であれば定められます。準都市計画区域も同様に必要があれば用途地域を定めることができます。

用途地域一覧

補助的地域地区

用途地区とは別に土地利用の目的別プランを定めることが認められている地域地区を補助的地域地区といいます。特別用途地区、高度地区、高度利用地区、 高層住居誘導地区、特例容積率適用地区などがあります。

用途地域に限って指定できるもの

●特別用途地区

用途地域内の一定の地区における当該地区にふさわしい土地利用の増進や環境の保護など、特別の目的を実現するために、用途地域の指定を補完して定める地区を特別用途地区と言います。必要があれば、用途地域に重ねて定めることができます。建築基準法の用途制限を緩和することもできます。

●高層住居誘導地区

住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定める地区のことをいいます。大きなマンションなどを建設できるようにします。一定の第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、または準工業地域内において、必要であれば建築物の容積率の最高限度等が定められます。

●高度地区

用途地域内の市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です。

●高度利用地区

用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため、建築物の容積率の最高・最低限度、建ぺい率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定める地区です。

●特例容積率適用地区

敷地内での容積率の融通を認めることで、土地を有効活用を目的にした地区のことです。低層住居専用地域、工業専用地域以外の用途地域内において定められます。必要があれば、建築物の高さの最高限度を都市計画に定めることができます

用途地域外で指定できるもの

●特定用途制限地域

用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるように、制限しなければならない特定の建築物等の用途の概要を定める地域とします。例えばこの地域では、危険物を取り扱う工場や景観や環境を損なうようなラブホテルの建設を禁止するために利用されます。

用途地域の内外を問わず、指定できるもの

●特定街区

市街地の整備改善を図るため、街区の整備または造成が行われる地区に、建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置の制限を定めます。

●防火地域・準防火地域

市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。建築基準法で規制します。

●風致地区

都市における自然の風致を維持するため、必要な規制を定めます。風致地区内の建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採などの行為について、地方公共団体の条例で規制することができます。

※風致とは、自然の趣、味わいという意味のことです

●景観地区

市町村が都市計画区域内または準都市計画区域内で、市街地の良好な景観を図るために建築物のデザイン等の制限を定める地区です。

都市施設

都市施設とは、道路、公園、下水道、学校、病院、団地など、生活になくてはならない施設のことをいいます。一団地の津波防災拠点市街地形成施設というものも含まれます。都市施設で都市計画によって定められたものは、都市計画施設といいます。

都市施設

◯都市施設は、特に必要があるときは、都市区域外においても定めることができます。

◯市街化区域および非線引き都市計画区域では、少なくとも道路、公園、下水道を定めなければなりません。

◯住宅系用途地域では、道路、公園、下水道のほかに義務教育施設を必ず定めなければなりません。人がたくさん住むところですから、子供もたくさんいますので、学校などの整備が必要になるからです。

※住居系用途地域は地域地区のところの用途地域一覧表をご覧ください

次は LESSON55 都市計画法(2) からです。