●報酬額の制限

宅建業者が媒介や代理で、依頼者のために売買・交換・貸借をおこない、成約した場合、報酬(手数料)を受け取ることになります。宅建業者が法外な報酬を要求することがないように、宅建業法では、報酬の最高限度額と受領方法について、制限を設けています。

○宅建業者は国土交通大臣が定める額を超えて、報酬を受け取ってはいけません

○宅建業者は不当に高額な報酬を要求してはいけません

○不当に高額な報酬を要求すること自体が、宅建業法の違反になります。受け取ったかどうかは関係なく違反です

○前にも説明しましたが、事務所ごとに、お客の見やすいところに、報酬額を掲示しなくてはなりません

▶︎報酬の範囲

宅建業者は、媒介や代理で不動産取引が成約した場合は、報酬(手数料)を受け取ることができます。成約しないときは、報酬も必要経費も請求することはできませんが、依頼者が広告(宅建業者が自ら行う広告とは別)や特別の依頼で発生した費用は、請求することができます。依頼者の事前の承諾は必要です。

薬師寺

●報酬と消費税

事業者(宅建業者)は一定額を超えるか超えないかで、課税事業者と免税事業者に分かれます。課税売上高が1,000万円を超えると、消費税の納税義務があります。当然、課税事業者は手数料に消費税8%(2019年1月現在)を加算して請求できます。では、免税事業者は消費税分は加算しないで請求しなければならないのでしょうか。免税事業者でも仕入れなどで消費税相当分を払ったりすることもありますので、消費税相当額の半分を手数料に加算できることになっています。

▶︎報酬額の計算

報酬額の計算は、売買・交換契約と貸借契約などによって、計算の方法が違ってきます。さらに媒介か代理か、課税事業者か免税事業者かということでも、区別しなければなりません。

▶︎売買、交換の場合の報酬額

具体例で、報酬の計算の仕方を学習する前に、報酬の基本となる計算の仕方を学習します。報酬(手数料)は物件の取引価格(税抜き)によって変わってきます。

□価格が200万円以下の場合は、価格の5%が手数料です。

□価格が200万円以上400万円以下の場合は、価格の4%プラス2万円が手数料です。

□価格が400万円以上の場合は、価格の3%プラス6万円です。

▶︎媒介の場合の報酬額

宅建業者が媒介の場合、依頼者の一方から受け取れる報酬の限度額は左で説明した通り「片手分」です。(ここでは基本の手数料といいました)

交換の場合、価格に差があるときは、高いほうの金額を採用し、報酬額を計算します。

▶︎代理の場合の報酬額

宅建業者が代理の場合、依頼者から基本の手数料の2倍(両手分)受け取れます。代理の場合は一方からしか依頼を受けることができないからです。(双方代理の禁止)

※双方代理とは、宅建業者が同時に一面では甲を代理し、他面では乙を代理して、甲乙間の契約を締結すること。このような代理は法律上原則として許されない

▶︎媒介と代理の場合の報酬額

宅建業者は依頼者から代理、もう一方の依頼者から媒介を受ける時があります。代理のところで解説したように、基本の手数料の2倍受け取れます。もう一方は媒介ですので、基本の手数料(片手分)を受け取れることになります。手数料は合計すると3倍になります。宅建業法では、両方から受け取れる報酬の限度額は基本の手数料の2倍までですから、宅建業者は基本の手数料の2倍までにおさえられます。

▶︎賃借の媒介の報酬額

宅建業者が貸し手と借り手の間をとりもつ場合です。賃借の場合、原則として報酬は、媒介、代理とも借賃の1カ月分が上限になります。使用貸借は無料で貸す契約ですから、報酬の対象になりません。

居住用の建物の貸し借りを宅建業者が媒介するときは、依頼者の承諾を得ている場合を除き、依頼者の一方から賃借の2分の1カ月分が限度となります。居住用の建物の媒介以外では、どのような割合であっても1カ月分を上限に受け取ることができます。合計も1カ月分を超えてはなりません。

▶︎権利金について

権利金という言葉はよく耳にすると思います。貸借のときに受け渡しされることがあります。権利設定の対価として、支払われるものです。返還はされません。返還されるものは含まれません。

権利金を売買代金とみなし、限度額の算定をすることができます。この場合は、借賃の1カ月分または権利金から算出された金額の高いほうを、宅建業者は選ぶことができます。ただし、権利金を基準として計算できるのは、宅地、事務所、店舗等、居住用の建物以外に限られています。

一通り解説が終わりましたが、ちょっとわかりづらいという方のために、具体例で解説します。ここのところが終わってから、上の解説を読み直すと、理解度が深まるでしょう。

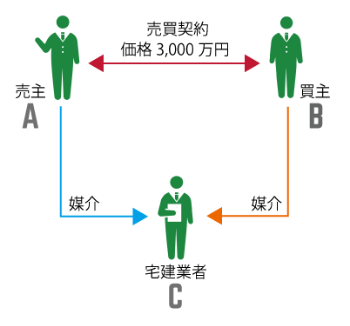

例1

宅建業者Cは売主Aと買主Bから媒介の依頼を受けて、売主Aの所有する宅地3,000万円を買主Bに売る売買契約を成立させました。宅建業者Cはいくら報酬(手数料)を受け取ることができるか、考えてみてください。宅建業者Cは課税事業者とします。

報酬の計算式でいきますと、価格は400万円以上ですから、

3%+6万円が基本の手数料です。

3,000万円×0.03=90万円これに6万円をプラスしますから

手数料は96万円になります。

宅建業者Cは課税事業者ですから8%の消費税がプラスされます。

96×1.08=103.68ですから103.68万円を売主Aと買主Bに請求します。

宅建業者Cは最大で103.68×2=207.36ですから

207.36万円を報酬として受け取ることができます。

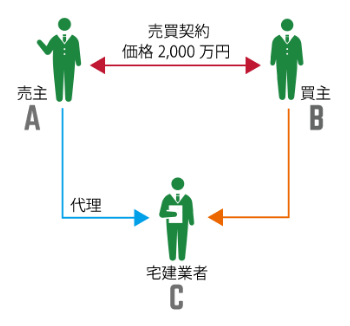

例2

宅建業者Cは売主Aから代理の依頼を受けて、売主Aの所有する宅地2,000万円を買主Bに売る売買契約を成立させました。宅建業者Cはいくら報酬(手数料)を受け取ることができるか、考えてみてください。宅建業者Cは課税事業者とします。

報酬の計算式でいきますと、価格は400万円以上ですから、

3%+6万円が基本の手数料です。

2,000万円×0.03=60万円これに6万円をプラスしますから

手数料は66万円になります。

代理の場合は売主Aから2倍を上限として受け取ることができますから

66万円×2=132万円になります。

宅建業者Cは課税事業者ですから8%の消費税がプラスされます。

132×1.08=142.56ですから142.56万円を売主Aに請求します。

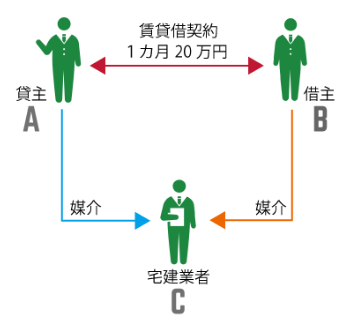

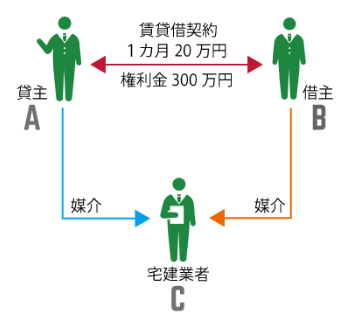

例3

宅建業者Cは貸主Aと借主Bから媒介の依頼を受けて、貸主Aの所有する居住用高級マンションの賃貸借契約を借主Bと締結させました。借賃は1カ月20万円です。宅建業者Cはいくら報酬(手数料)を受け取ることができるか、考えてみてください。宅建業者Cは課税事業者とします。

貸借の場合は、原則、賃料をもとに報酬額を計算します。

宅建業者が受け取れる金額は、媒介でも、代理でも借賃の1カ月分が上限ですから

宅建業者は貸主Aから10万円、借主Bから10万円を限度として、受け取ることができます

ただし依頼者の承諾があるときは、宅建業者は貸主Aまたは借主Bの一方から限度額20万円を受け取ることができます。

宅建業者Cは課税事業者ですから8%の消費税がプラスされます。

20×1.08=21.6ですから21.6万円が報酬額になります。

例4

宅建業者Cは貸主Aと借主Bから媒介の依頼を受けて、貸主Aの所有する土地の賃貸借契約を借主Bと締結させました。借賃は1カ月20万円、権利金は300万円です。宅建業者Cはいくら報酬(手数料)を受け取ることができるか、考えてみてください。宅建業者Cは課税事業者とします。

この場合、報酬の受け取り方が2つあります。借賃をもとに算定した報酬と権利金を売買代金とみなし算定する報酬です。どちらの報酬を選ぶかは宅建業者によりますが、報酬の限度額は、どちらか高いほうが限度額になります。

○貸借をもとに算定した場合

宅建業者Cは貸主Aおよび借主Bから合計で20万円を限度に、報酬を受け取ることができます。消費税をプラスして

20×1.08=21.6となり、宅建業者Cは21.6万円を受け取ることができます。

○権利金をもとに算定した場合

報酬の計算式でいきますと、価格は200万円以上400万円以下ですから、

4%+2万円が基本の手数料です。

300万円×0.04=12万円、これに2万円をプラスしますから14万円になります。

消費税をプラスして14万円×1.08=15.12万円になります。

宅建業者Cは貸主Aから15.12万円、借主Bから15.12万円を限度として受け取ることができます。

最終的に上限は15.12万円×2=30.24万円です。

貸借をもとに算定した場合と権利金をもとに算定した場合を比べると、報酬額が多いのは、権利金をもとに算定した場合になります。