民法では、 詐欺による意思表示は取り消すことができます。ちょっとわかりづらいので具体例で解説します。

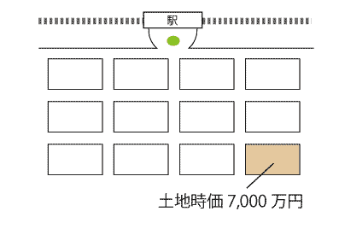

ある地域の駅前の近くに500㎡の宅地、時価7,000万円を所有しているAがいたとします。Aの知人Bが駅は合理化で近々廃止されるらしいと、Aをだまして、宅地を安く3,000万円で買い受ける契約を結んだとします。Aは知人Bから、だまされて土地を安く売ったような意思表示を、詐欺による意思表示といいます。これでは、だまされたAは気の毒ですので、この場合、民法では取り消しができるとしました。

※意思表示とは、権利・義務に関する法律上の効果を生じさせるために、その意思を外部に発表すること

※取り消しという言葉に注意してください。取り消すまでは有効であるということです。無効ではないということです。

●強迫による意思表示

民法では、強迫による意思表示は、取り消すことができます。詐欺の場合と同じです。おどされて安く売ってしまうこともあるということです。

▶︎第三者への効果

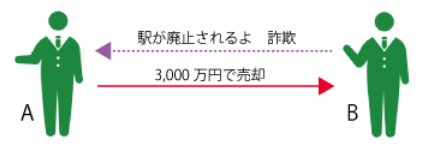

だましたり、脅したりして、自分の有利に契約した者は、すぐ転売することも多く見られます。詐欺や強迫で取得した物件を第三者に転売した場合、事情を知らない第三者に対して、売主は取り戻すことができるでしょうか。

▶︎第三者との関係

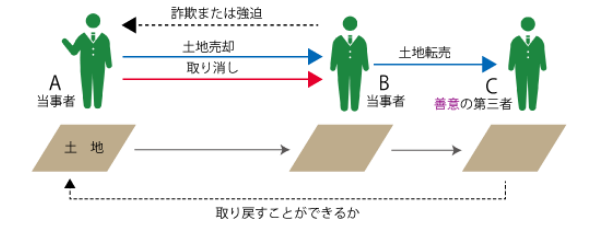

○詐欺による意思表示の取消しは、取消し前の善意の第三者に対抗することはできません。

○強迫による意思表示の取消しは、取消し前の善意の第三者にも対抗することができます。

○詐欺・強迫いずれの場合も、取り消した者と第三者とは、先に登記を備えた者が権利を取得できます。第三者が先に登記を備えた場合は、善意、悪意を問わず権利を取得できます。

具体的に例をだして、解説します。

Bの詐欺・強迫によって、AはBに土地を売却しました。Bはすぐにその土地を善意の第三者Cに転売しました。AはCに取り消しを主張して、土地を取り戻せるでしょうか。

ここで詐欺と強迫では、結果が異なります。これは詐欺にあった人には、落ち度があるということからきています。強迫にあった人には、落ち度がないということです。 Aが取り消し前の第三者Cに対抗できるのは、強迫された場合です。強迫の場合は、Cは土地を返すことになります。取り消し後に第三者Cがでてきたときは、先に登記をした人が土地を所有できます。

▶︎第三者の詐欺・強迫

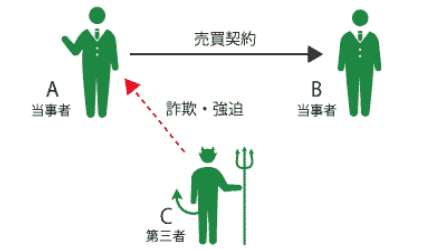

契約の当事者以外の第三者が、詐欺・脅迫をした場合はどうでしょうか。

民法では、第三者Cが詐欺をした場合、相手方Bが悪意のときに限り、意思表示を取り消すことができます。第三者が脅迫をした場合、相手方Bが善意でも悪意でも意思表示を取り消すことができます。

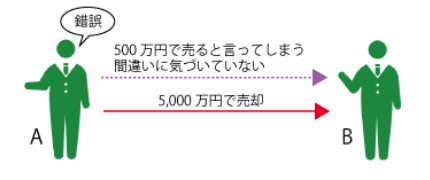

錯誤とは 言い違い、書き違いなどの勘違いのことです。例をだして、わかりやすく解説します。

売主のAは土地をBに5,000万円で売るつもりでした。ところが誤って500万円で売るといってしまいました。Aは5,000万円といったつもりですが、間違いに気づいていません。500万円で売買契約をしてしまっては、あまりにも気の毒です。

そこで民法では、 錯誤による意思表示は無効としました。ただし錯誤による無効を主張できるためには、一定の要件を満たさなければなりません。

○法律行為の要素に錯誤があること

○表意者(勘違いした人)に重大な過失がないこと

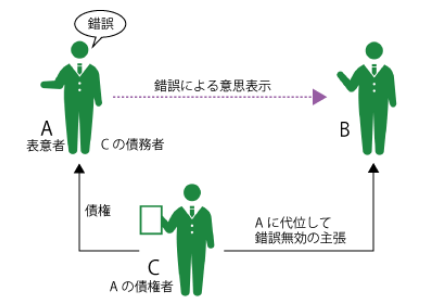

錯誤無効の主張は、勘違いした人(表意者)を保護するためのものですから、表意者だけが錯誤無効の主張ができます。相手方、第三者は錯誤無効を主張できません。

表意者の債権者は自分の債権を守る必要があり、表意者も意思表示に錯誤を認めているときは、表意者に錯誤無効の主張をする気がなくても、表意者に代位して、錯誤無効の主張をすることができます。

●動機の錯誤

たとえば駅の近くに土地を所有する者が、駅が廃止されると誤信して、土地を安く売ってしまったような場合は、土地を売るという意思と相手方に対して土地を売ると表示したことの間には、違いは生じてはいません。ただ土地を売るという意思を決定するに至った 動機に錯誤が生じているだけです。これを動機の錯誤といいます。しかしこの場合でも、その動機が相手方に明示的または黙示的に表示された場合は錯誤無効の主張をすることができます。

※黙示的に表示とは、動機を口に出したり、書面に書いたようなとき、明示的でなくても、取引の具体的な事情から動機が相手方に伝わっているようなときをいいます。

●虚偽表示(通謀虚偽表示)

民法では、相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効になります。

具体例をだして、解説します。

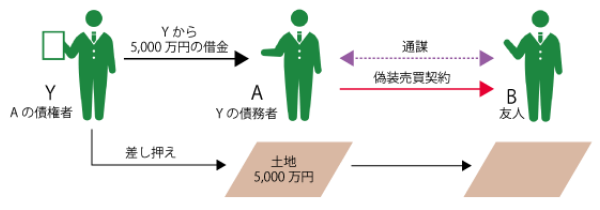

AはYから5,000万円を借りています。Aの財産は土地5,000万円を所有していることです。Yに借金5,000万円を返済しなければ、Aは土地を差し押さえられてしまいます。そこでAは差し押さえを逃れるために、友人のBに依頼して、Bが土地を買ったことにして、偽装の売買契約を結びました。

このように嘘の売買を虚偽表示と言います。表面的にはAとBは土地の売買契約をしていますが、内心ではお互い売買の意思をもっていません。したがって売買契約は有効にする必要がないということです。当然偽装ですから、土地は依然としてAの所有であり、Bの土地ではありません。Aは差し押さえから逃れることはできません。

※差し押さえとは、国、自治体、裁判所等の公的機関によって、債務者が財産を勝手に処分することを禁止して、競売で換金できる手続きのこと

▶︎虚偽表示と第三者

具体例の続きです。

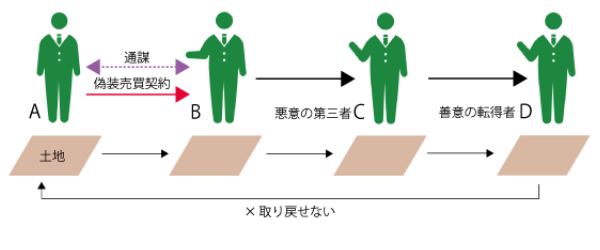

Bは土地の所有権登記をしており、勝手にAに無断で善意の第三者Cに土地を売却してしまいました。この場合、Aは、本当はBとの売買契約は偽装であり、土地の所有権は私Aにあると主張して、土地を取り戻そうとしました。

民法では、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することはできないとしています。よってAは土地を第三者Cから取り戻すことはできません。第三者には転得者も含まれます。

※転得者とは、虚偽の相手方と直接取引した人からさらに権利を譲り受けた人

具体例の続きです。

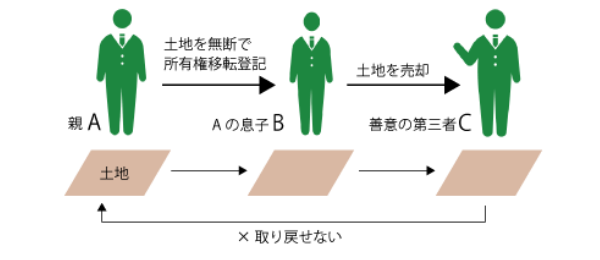

親Aの息子Bが無断でB名義の所有権移転登記をしましたが、Aはそれを知りながら放置していました。Bは自分の土地として、善意の第三者Cに売却した場合、Aは土地の所有権をCに対抗できるでしょうか。

AはBが所有権移転登記したのを知っていながら、それを放置したので、AB間に通謀があったと同じようにみられます。ゆえにAは土地の所有権をCに対抗できません。Aは取り戻せないことになります。

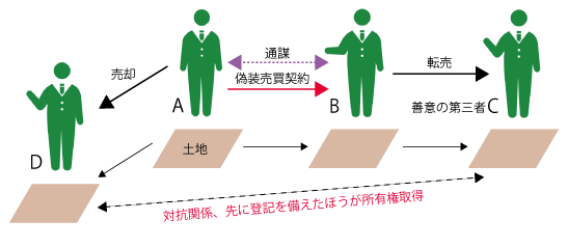

●二重譲渡

AはBと偽装売買をおこないました。 Bは善意の第三者Cに土地を転売しました。ところがAも土地をDに売却しました。Aの土地がCとDに二重に譲渡された場合は、どちらが所有権を取得できるでしょうか。

CとDは対抗関係となり、先に登記を備えた方が優先して、土地の所有権を取得できます。虚偽表示をしているAとBは不正行為をしていますから、同類とみなされ、二重譲渡とみなされるからです。

●心裡留保

見慣れない言葉がでてきましたが、「しんりりゅうほ」と読みます。表意者が真意でないことを知っているのに、意思表示することです。

例えば、冗談で家を売りますと友人に言ったとします。言った本人はその気が全然なく、冗談のつもりです。このような場合、民法では、心裡留保による意思表示は、原則として有効である、と定めています。友人はなんとなく冗談とわかっていますので、本気にしませんでした。しかし冗談でないと思った相手であれば、本気に思って、家を売ってくれるんだと思った場合は、有効であるということです。民法では、例外も認めています。

心裡留保による意思表示は、相手が悪意の場合や善意で有過失の場合は、無効であると、定めています。言ったことが冗談とわかっていたり、冗談であることを知ることができるときは、無効であるということです。

▶︎心裡留保と第三者

心裡留保が無効の場合、第三者に対抗できるでしょうか。悪意の第三者には対抗できます。心裡留保による意思表示が例外的に無効となる場合、その無効を善意の第三者に対抗することはできません。冗談で友人に家を売ると言った場合、悪意の友人が家を第三者に転売してしまったときは、冗談で言っても、善意の第三者に無効を対抗することはできません。冗談で言った人は、第三者から家を取り戻すことはできません。

プラモデル、ラジオコントロールモデル、さらにハイクオリティな完成モデル。タミヤは楽しさにあふれる精緻なミニチュアの世界を、世界各国の模型ファンに届けています。組立てキットはメイキングホビーの持つ作る楽しさ、そして完成モデルはコレクションホビーとしての集める魅力。タミヤ製品の品質と内容の良さが世界の多くのファンに支持されています。

TAMIYA SHOP ONLINE ![]()