ある人が本人に代わって、自ら意思表示をし、または第三者から意思表示を受けて、これによって直接、本人について法律効果を生ぜしめること。簡単にいうと、本人の代わりに、事を処理すること。この代理行為は本人に法的効力がおよぶことです。初めての方には、まだわかりづらいと思いますので、具体例で解説します。

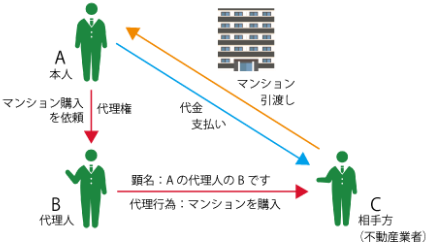

Aはマンション購入を考えていました。普段からマンション広告をチェックしたり、モデルルーム見学をして、気に入ったマンションを決めていました。ところが仕事が急に忙しくなってきて、なかなかマンション購入の契約の時間がとれません。そこでAは友人のBにマンション購入を依頼しました。友人BはA指定の不動産業者Cのところへ行き、Aの代理人であることを伝え、マンションの売買契約を結びました。

Aは友人Bが代理人として、他人が売買契約したのに、Aのマンションとして取得し、購入代金を支払う義務を負います。他人である友人Bの行為の効果がAに帰属することになります。

ここではAを本人、友人Bを代理人、不動産業者Cを相手方と呼びます。宅建士試験ではこの呼び方で出題されることが多いので、覚えておいてください。

●代理成立要件

代理人の行なったことが本人(依頼人)の責任として効果がおよぶには、決められた要件を満たす必要があります。

○代理人に代理権があること、代理権の存在ともいいます。

○代理人が相手方に、本人のために行うことを示すこと、これを顕名といいます。

○代理権の範囲の中で、代理行為をしなければならないこと、ようするに依頼人に頼まれたこと以外はしないこと。

●代理権・代理人と顕名(けんめい)

代理行為はLESSON21制限行為能力者のところでもでてきました。本人に代わって、契約などの法律行為をする権限を代理権といいます。未成年者の親権者、未成年後見人、成年後見人は法定代理人といい、法定代理権があります。代理のところで解説したように、本人に依頼されて友人が代理人になると、友人は代理権を持つことになります。これを任意代理権といい、この友人は任意代理人といわれます。代理人が相手方と契約するときは、だれだれの代理人であることを相手方に示す必要があります。この示すことを顕名と言います。

例えば、山田一郎の代理人の佐藤治です、というように相手方に知らせます。相手方が誰と契約するのか、はっきりわからせるためです。

●代理人について

代理人は誰でもなれるのでしょうか。代理人には、未成年などの制限行為能力者であっても、なることができます。保護者の同意がなくても、本人に代わって、契約もできます。ただしこれは本人が責任を負う結果になります。不利益を被ることになるかもしれません。本人が制限行為能力者を選んだときは、本人は、その代理人が保護者の同意がなく契約を締結したことを理由にしても、契約を取り消すことはできません。

●顕名のない代理行為

代理行為は顕名をしないと、代理人がトラブルを抱えることになります。代理人が依頼人が誰であるかを示さずに意思表示をした場合、それは代理人が自分のために行なったものとみなされます。

例えば、本人が代理人に、相手方からお金を借りてくるように頼んだ場合、代理人が本人から頼まれたことを示さないで、相手方からお金を借りた場合、代理人が借りたお金を本人に渡したとしても、相手方は代理人に直接貸したと思ってしまいます。この場合は、代理人がお金を返す義務を負うことになります。

ただし顕名がなくても、相手方が本人からの依頼であることを知っていたり、注意をすれば十分知ることができたときは、本人に効果が帰属します。悪意のときや善意・有過失のときは、代理人には義務を負う必要がないということです。

●代理行為の瑕疵

瑕疵とは欠陥のことですが、代理行為の瑕疵とはどのようなものでしょうか。例えば、代理人が戸建住宅を購入する代理権を与えられて、売買契約を締結しました。ところが購入した戸建住宅には、見た目ではわからない欠陥(隠れた瑕疵)があることに気づきませんでした。この場合、代理人に依頼した買主は、戸建住宅の売主に、担保責任を追及して、契約の解除または損害賠償の請求ができます。

このように民法では、代理行為に関し、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫の事実、善意・悪意は本人ではなく、代理人を基準に、その代理行為の効力を判断するとあります。また代理人が代理行為をするときに、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺、強迫の事実があったときは、本人が取り消しや無効の主張をすることができます。

代理人は原則、取り消しや無効の主張ができませんが、代理人が依頼人の指示によって行なった代理行為は、依頼人が詐欺や強迫の事実を知っていたときは、取り消し、無効の主張、担保責任の追及はできません。ただし、代理人が依頼人から取消権行使の代理権を与えられているときは、代理人は取り消しができます。

代理権

●代理行為の範囲

民法は、権限の定めのない代理人は行為を限定しています。

物の現状を維持する保存行為、代理の目的である物や権利の性質を変えないで行う利用行為、代理の目的である物や権利の性質を変えないで行う改良行為と定めています。

※利用行為とは、物を利用して利益を上げる行為をいいます。建物の賃貸などです。

※改良行為とは、物を改良してその価値を高める行為です。建物の設備等を新しくするなどです。

民法では、代理行為の中で、禁止しているものがあります。

自己契約と双方代理です。これは依頼人の保護のためです。

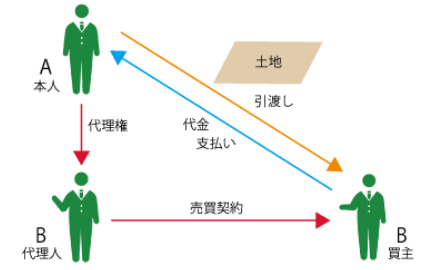

▶︎自己契約

自分が代理人であり、同時に契約の相手方になることを自己契約と言います。原則として、自己契約は禁止されています。自己契約を行ったときは、代理権をもっていないものとして、扱われます。この行為は無権代理となり、本人に効果が帰属しません。ただし例外があります。依頼人が自己契約を認めているとき、代理人に裁量がない債務の履行(登記の申請など)の場合は、自己契約はできるとしています。

具体例で解説します。

Aの代理人Bは同時に買主のBでもあります。Aの土地を安い値段で自分に売ってしまう契約を結ぶこともできます。Bに有利な取引になりかねません。これを防ぐために、自己契約を禁止しています。

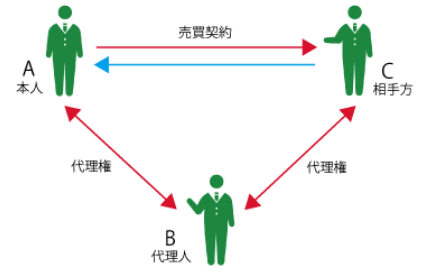

同一の法律行為では原則、当事者双方の代理人となることはできません。ただし債務の履行、依頼人があらかじめ許諾した行為については、禁止されていません。本人に効果が帰属し、有効となります。

例えば、Aの依頼を受けて、Aの代理人となったBは、同時に契約の相手方Cの代理人にもなる場合、Bのさじ加減でAかCは一方だけ不利益を受けてしまうかもしれません。

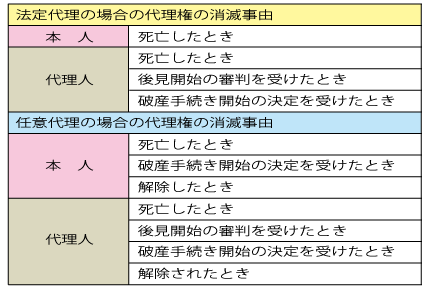

●代理権の消滅

法定代理と任意代理で消滅事由に違いがあります。依頼人である本人が死亡したら、当然、本人はいないのですから、代理人も成立しません。他にも事由があります。一覧表にしましたので、確認してください。