無権代理とは、代理権を与えられていない者が代理行為をおこなった場合をいいます。当然、契約などは本人に対して効力が生じません。

例外があります。 無権代理行為は本人が追認すれば、契約は有効になります。

具体例で解説します。Aが所有の土地をBが代理権を与えられていないのに、Aの代理であると顕名のうえで、相手方Cと売買契約を締結しました。Bは代理権が与えていない無権代理人ですから、Aには責任がありません。ところが契約した土地の価格がAが思っていたより有利な価格でしたので、Aは追認をして、Cとの契約を確定させました。Bの無権代理行為をAが追認したので、契約が成立しました。

●相手方の保護

無権代理人の行為によって、相手方は非常に不安定な立場になります。民法では、相手方の不安定な立場を解消するために、4つの制度を設けました。

催告権

無権代理行為の相手方は、相当の期間を定めて、本人に追認するかどうか催告することができます。そして期間内に本人が確答しなかったときは、追認を拒絶したものとみなされます。

取消権

無権代理人であることを知らなかった場合、相手方は本人の追認がない間は契約を取り消すことができます。

無権代理人の責任追及権

勝手に代理人と称して、契約を行うことは責任を負うことになります。民法では、無権代理人に対して責任を負うことを義務づけています。他人の代理人といって契約をした場合、代理権を証明できないとき、本人の追認を得られないときは、相手方に契約の履行または損害賠償をしなければならない、と定めています。

無権代理人に責任の追及ができない場合があります。

○無権代理人の行為が、相手方が無権代理であることを知っていた場合、また注意すれば知ることができた場合には、責任を追及できません。

○制限行為能力者が無権代理人であった場合も、責任の追及はできません。

また見慣れない言葉がでてきました。これは無権代理の場合でも、一定の要件のもとで、本人の追認がなくても、本人に効果が帰属する場合があります。これを表見代理といいます。これは相手方の保護のためですから、相手方は善意・無過失でなければなりません。そして本人に仕方ないといえるような落ち度(帰責性)があった場合に限ります。

表見代理には3つのタイプがあります。ここは出題率が高いところですので、重要ポイントです。

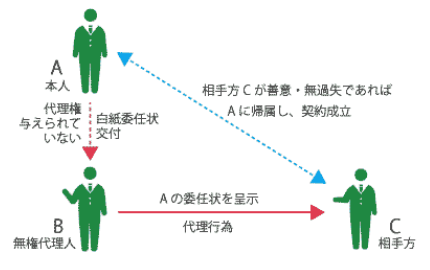

代理権授与の表示による表見代理

本人が代理権を与えていないのに、相手方に代理権を表示して代理行為をおこなった場合

例えば、Aが代理人をBにする予定で、白紙委任状を渡しました。しかしBには代理権が与えられませんでした。ところがBは委任状の代理人のところにBと記入して、相手方に呈示して、代理行為をおこないました。この場合、Cが善意・無過失であれば代理行為の効果がAに帰属します。AとCの間で契約は成立します。

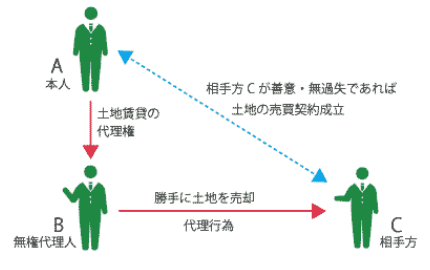

権限外の行為の表見代理

代理人が与えられた代理権の範囲を超えて代理行為をおこなった場合

例えば、Aは土地の賃貸の代理権をBに与えました。ところがBは土地をCに売却してしまいました。Cは善意・無過失であれば、代理行為の効果がAに帰属します。AとCの間で土地の売買契約が成立することになります。

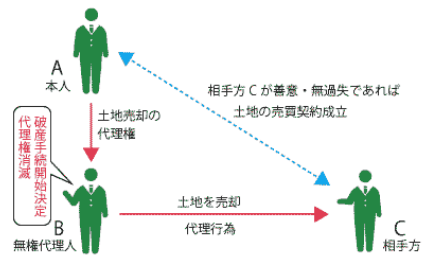

代理権消滅後の表見代理

以前、代理権を持っていた者が、代理権がなくなった後に、代理行為をおこなった場合

例えば、Aは土地を売却する代理権をBに与えていました。しかしBはその後、破産手続開始の決定を受けて、代表権が消滅してしまいました。Bは無権代理人になったにもかかわらず、Aの代理人としてCに土地を売却しました。Cは善意・無過失であれば、代理行為の効果がAに帰属します。AとCの間で、土地の売買契約が成立します。

本人と無権代理人のどちらかが死亡したとき、契約の履行等はどうなるのでしょうか。

本人が無権代理行為を追認するかどうかの前に、死亡し、無権代理人が本人を相続した場合、無権代理人は追認を拒絶できず、無権代理人と相手方との間に、契約が有効に成立します。また反対に、本人が無権代理人を相続した場合は、本人は追認を拒絶できます。図を見ながら具体的に解説します。

○無権代理人が本人を相続した場合

本人AがBの無権代理行為に、追認または追認拒絶する前に死亡、BがAを相続した場合、無権代理人は追認を拒絶できず、無権代理人と相手方との間に、契約が有効に成立します。

本人AがBの無権代理行為に、追認または追認拒絶する前に無権代理人Bが死亡、AがBを相続した場合、Aは本人の地位に基づいて追認拒絶することができます。

※本人は無権代理人の地位を相続していますので、相手方が無権代理人の責任追及として、損害賠償請求をしてきたときは、拒絶できません

●復代理

代理人がある事情などで契約に行けない場合、代理人は第三者を選任し、代理人の代理として、相手方と契約できる制度を設けました。この制度を復代理といい、代理人の代わりをする人を復代理人といいます。

民法では、復代理の権限について、定めていることがあります。

○復代理人はその権限内の行為について、本人を代理します。

○復代理人は本人および第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負います。

●復代理人の選任

復代理人は任意代理の場合、原則として選ぶことはできないとされています。ただ、依頼人である本人が許可した場合や、やむを得ない事情があるときは、許可されています。

法定代理の場合は、本人が希望した代理人を選んだわけではありません。法定代理人は仕事の範囲が非常に広く、簡単にやめることもできません。したがって、代理人の復代理人選任を広く認めることが必要です。民法では、法定代理人はいつでも自由に復代理人を選任することができる、としています。

●復代理人を選任した場合の代理人の責任

代理人が選任した復代理人の行為について、どのような責任を代理人は負うのでしょうか。民法は、任意代理人と法定代理人の場合では、負う責任に違いがあるといっています。

○任意代理人の責任

任意代理人は原則として、復代理人の選任・監督について責任を負います。ただし、本人の指名による復代理人の選任の場合は、不適任または不誠実なことを知って、本人に通知しなかった場合や解任しなかった場合についてのみ責任を負います。

○法定代理人の責任

法定代理人は原則として、復代理人の行為に対して全責任を負います。ただし、やむを得ない事由によって復代理人を選任した場合は、その選任・監督についてのみ責任を負います。

●復代理人を選任したときの法律関係

復代理人は、代理人の代理権の範囲内で権限を行使できます。復代理人は本人の代理人ですから、契約の効果は本人に帰属し、代理人の代理権が消滅したら、当然、復代理人の代理権も消滅します。そして、復代理人選任後も代理人は代理権を失いません。

※代理人は代理権が消滅したら、復代理人の代理権も消滅します。しかし復代理人の代理権が消滅しても、代理人の代理権は消滅しません。