所有権、抵当権などの物権が発生、変更、消滅することを 物権変動といいます。例えば、Aは所有している住宅をBへ売ります。住宅の所有権はAからBへ移転します。原則、物権の移動は、 当事者の意思表示のみで効力が生じます。Bが、住宅を売ってください、Aは、いいでしょう売ります、という意思表示で売買契約が成立します。

●物権変動の対抗要件

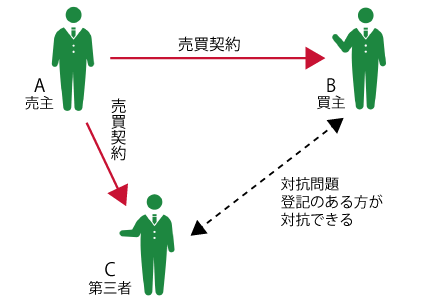

同じ住宅を二重に売買し、所有権をめぐって争うことがある場合、民法では不動産に関する物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗することはできないと定めています。この二重譲渡は前にもでてきました。

AはBに住宅を売却し、さらに同じ住宅をCにも売却しました。二重譲渡によって、BとCはお互いに自分のものであることを主張します。これを対抗問題といいます。この場合は早い者勝ちとなります。先に登記を備えた者が、優先権を主張できるのです。対効力があるともいいます。対効力をつけるためにおこなう方法を対抗要件といいます。不動産は登記、動産は物の引き渡しが対抗要件です。

※所有権などの所在を世間に知らせることを公示といいます。

●第三者の範囲

ここで第三者について、解説します。

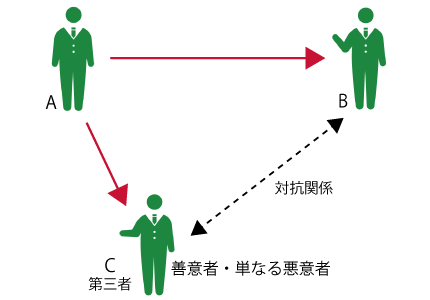

不動産に関する物権の変動を第三者に対抗するためには、原則、登記が必要です。これは権利関係を登記により明確にし、不動産取引の安全を図るためです。ただこれだけでは、登記制度の悪用が懸念されます。このことを踏まえ、法律や判例により、第三者の範囲が制限されています。

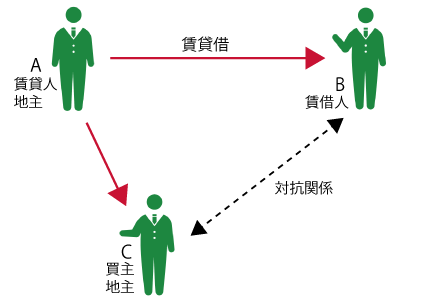

判例によると、第三者とは当事者や相続人などの包括承継人以外の者であり、登記が欠けていることを主張することについて正当な利益を有する者とされています。不動産の二重譲渡の場合の第二の譲受人、譲渡された不動産の賃借人などです。当事者やその相続人は第三者ではありません。

登記がなければ対抗できない第三者

□二重に譲り受けた善意者、または単なる悪意者

□賃借人

□取消後、解除後の第三者

□時効完成後の第三者

登記がなくても対抗できる第三者

□無権利者

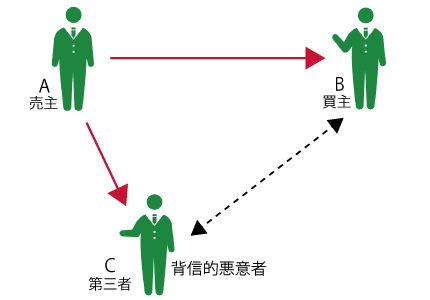

□二重に譲り受けた背信的悪意者

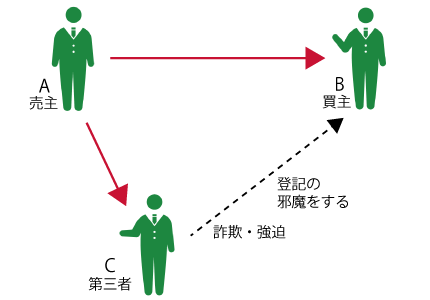

□詐欺・強迫により登記を妨げた二重譲受人

□登記申請の依頼を受けた二重譲受人

□不法占拠者

□不法行為者

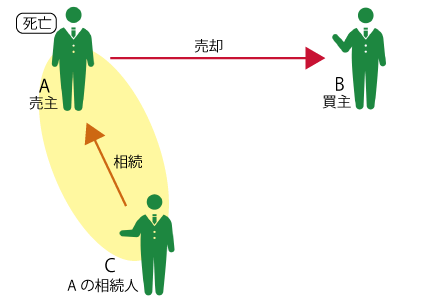

□相続人

登記がなければ対抗できない第三者のところから

□ 二重に譲り受けた善意者とは、自分より先にAから不動産を譲り受けたBがいるのを知らずに、二重に譲り受けたCをいいます。

□ 二重に譲り受けた単なる悪意者とは、単に第一譲受人Bの存在することを知っているにすぎないCをいいます。単なる悪意者Cに対しても第一譲受人Bは、登記がなければ対抗できません。

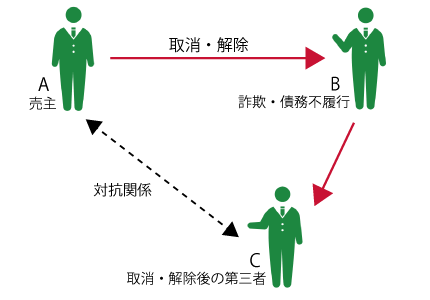

もう一つは契約が債務不履行を理由に解除された後に、解除されたBから不動産を取得したC(解除後の第三者)をいいます。取り消しや解除をしたAは、取り消し後または解除後の第三者に対しては、登記がなければ対抗できません。

□時効完成後の第三者については、時効取得者は第三者が先に登記を備えると、時効取得を対抗できません。不動産の二重譲渡と同じように考え、先に登記を備えた方が勝ちます。

ここからは登記がなくても対抗できる第三者について解説します。

□無権利者についてです。これは文書偽造などをして、取引がないのに不動産を取得した者や、これらの者からの譲受人をいいます。簡単にいいますと不動産の権利を持っていない人です。当然、最初から権利がないのですから、登記がなくても対抗できるということです。

□登記申請の依頼を受けた二重譲受人についてです。第一譲受人から登記の申請の依頼を受けた者が、売主から二重に不動産を譲り受け、先に登記を取得した者のことです。

□不法占拠者についてです。何も権利のない者が勝手に他人の不動産に住みついた場合のことです。

□不法行為者についてです。権利のない第三者が他人の不動産に放火をした場合のことです。

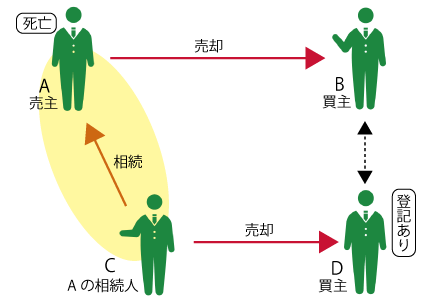

ではAを相続したCが土地をDにも売却し、Dに移転登記した場合、Bは登記がないとDに対抗できません。これは二重譲渡の関係になりますので、先に登記を備えたDが優先して

土地の所有権を取得できます。