●債務不履行

債務者が正当な理由がないのに、債務の履行をしないことを債務不履行といいます。債務不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行の3種類があります。

○履行遅滞とは履行ができるにもかかわらず、期限を過ぎても履行しないこと

○履行不能とは債務者が履行すること自体、不可能になること

○不完全履行とは履行したが不完全な履行であること

債務不履行になれば損害賠償請求、契約ならば契約の解除ができます。

言葉の意味がわかったと思いますので、それぞれ詳しく解説します。

●履行遅滞

債務者が履行できるにもかかわらず、履行しない履行遅滞とはどのような場合に遅れたというのでしょうか。

○履行遅滞となる時期

わかりやすいように具体例をだしてから、法律用語でもう一度解説します。

土地を所有しているAと土地を買いたいBがいます。 AはBに土地を売却する契約をしました。BはAに土地の代金を支払いましたが、AはBに土地をまだ引き渡していません。AはBに10月5日に土地を引き渡すことを契約で定めました。この場合、 Aはいつから履行遅滞になるでしょうか。

Aが履行遅滞になるのは、10月5日である確定期限が到来したときになります。当然、10月5日を過ぎれば履行遅滞です。

ではAが、私の父が亡くなったら土地を引き渡します、とした場合はどうでしょうか。このような不確定期限の場合は、Aの父が亡くなったというだけでは履行遅滞になりません。Aが父が亡くなったことを知ることが重要です。Aが履行遅滞になるのは、父が亡くなったのを知ったときになります。

次に、AはBに、あなたの都合のいいときに引き渡します、とした場合です。このような期限の定めない場合は、Aが履行遅滞になるのはいつでしょうか。これはAが、いつでもBに引き渡しても良いということですから、Bから土地を引き渡してください、と請求をされた時が履行遅滞となります。

履行遅滞となる時期

確定期限付債務の場合は、期限が到来したときから債務者は遅滞になります

不確定期限付債務の場合は、期限が到来したことを債務者が知ったときが遅滞になります

期限の定めのない債務の場合は、履行の請求を債務者が受けた時が遅滞となります

履行遅滞になるには、債務者に故意や過失があったときです。不可抗力で履行できなかった場合は、履行遅滞になりません。ここでの不可抗力とは債務者の責めに帰すことができない事由です。

○遅滞が違法であることが必要

相手を履行遅滞であると非難し、履行遅滞の責任を追求するためには、自分の弁済を提供して、相手方の 同時履行の抗弁権を封じておく必要があります。そうすることで相手方の履行遅滞は違法となり、責任を追及することができます。

ここで同時履行の抗弁権を具体的に解説します。

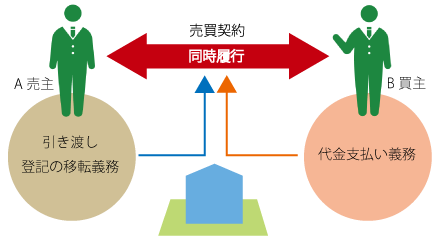

例えば、AがBに家を売った場合、売買契約のように双方が義務を負う双方契約では、AとBは双方の義務を同時に果たさなければならないという関係であるとされています。当然、これは公平だからです。この関係を同時履行の関係といいます。Aが家の引き渡しと登記の移転をしょうとしないのに、Bに代金を払ってくださいといっても、Bは家の引き渡しと登記の移転が済んでいないので、代金は支払うことはできません、と主張できます。このように主張できる権利を 同時履行の抗弁権といいます。

●履行不能

債務の成立時には可能であった給付がその後不能になることです。債務者の責めに帰すことができない事由で履行不能になったときは、履行遅滞が生じた後に不能となった場合を除き、債務者は債務を免れます。

例えば、Aの所有する家をBに売って、Aが家をBに引き渡す前に家が火事になって全焼したとします。このような場合、Aは家を引き渡すことができないので、債務の履行が不可能になります。

●不完全履行

債務の履行はされたが、不完全であった場合です。債権者は不完全な履行でしたので、契約の解除や損害賠償の請求ができます。

●債務不履行の責任

債務不履行をした債務者は、債務不履行責任を負わされます。損害を生じた場合、賠償する責任を負います。この範囲は債務不履行が原因となって生じた損害についてです。

○損害賠償の範囲

債務不履行の場合の損害賠償の請求は、債務不履行によって通常生ずる損害の賠償をさせることを目的としています。特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたと考えられるものについては、債権者はその損害の賠償を請求することができます。

債権者にも過失があった場合は、債務者の損害賠償責任のあるなし、および額を決めるときは、債権者の過失も考慮されます。これは過失相殺といいます。

○損害賠償額の予定

損害賠償請求をする場合、どのくらい損害を生じたかをめぐって争いになることがよく起こります。そこで損害賠償額の予定をしておくことができます。契約と同時にする必要はありません。金額の決定は当事者が行うので、尊重され、裁判所は原則、損害賠償額の予定額を増減できません。損害額が予定額より大きくなった場合でも、予定額までしか請求できません。また逆に損害額が予定額より小さくなった場合でも、予定額まで請求できます。賠償は金銭以外のものでも、することができます。

●金銭債務の特則

債務の履行として、給付するものが金銭であるものを金銭債務といいます。金銭債務の不履行の場合は、損害賠償額は法定利率によって決定します。約定利率が法定利率を上まわるときは、約定利率で決めます。

※法定利率とは、法律の規定による利率、民法上は年5%、商法上は年6%とされます。

※約定利率とは、「やくじょうりりつ」と読みます。当事者間で決めた利率をいいます。

金銭債務の不履行については、債権者は損害の証明をする必要がありません。そして債務者は履行遅滞しか認められません。不可抗力をもって、金銭債務不履行を正当化することもできません。過失がなくても履行遅滞の責任を負います。

●債権者代位権

債権者が債権を保全するため、債務者が第三者に対して持つ権利を、代わって行使する権利を債権者代位権といいます。

例えば、AがBに貸した500万円の貸金債権を保全するために、BがCに有する600万円の代金債権をBに代わってAが行使するようなことをいいます。この場合、AはCの代金債権600万円の取り立てを行い、600万円の中から500万円の貸金債権を回収します。そして差額の100万円はBに返還します。

○債権者代位権の要件

債権者が代位権を行使するには4つの要件があります。

債権保全の必要があり、債務者が自分でその権利を行使しないこと、債権は履行期にあること、債務者に返済する十分な財産がないことが要件です。

●詐害行為取消権

債務者が債権の弁済に不足になることを知っていて、財産を減少させる行為をした場合に、その行為を否定して、債務者の財産の維持を図るための制度を詐害行為取消権といいます。

例えば、AがBに貸した2,000万円の貸金債権を保全するため、2,000万円を逃れようとBがCに土地の贈与をしょうとした行為に対して、Aが贈与を取り消しさせ、Bに戻った土地を強制競売にかけて、貸金債権の回収をすることができる権利です。

○詐害行為取消権の要件

詐害行為取消権には4つの要件があります。

債権の弁済を困難にする財産減少行為(詐害行為)がある、債務者・受益者が詐害のことを知っていること、債権者の債権が、詐害行為の前に成立していること、債務者が無資力であることです。この権利の行使は裁判所においてしなければなりません。

※受益者とは、債務者がする詐害行為の相手方をいいます。

次はLESSON36 連帯債務です。