●連帯債務

数人の債務者が同一の給付を目的とする債務を、各自独立して負担し、そのうちの一人がこれを履行すれば債務がすべての債務者について消滅する債務です。

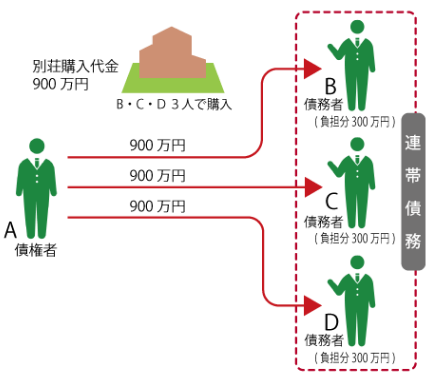

やさしく解説すると、別荘を数人で買ったとき、買った代金の支払いを全員で責任を持つことです。普通は支払い金額を人数分の1づつに分割した金額になりますが、連帯債務では全員が購入代金全額の責任を負います。

例えば、Aから別荘を3人(B・C・D)は買い、連帯債務を負ったとします。この場合はAは3人の誰に対しても900万円全額請求できます。Dが債権者Aに900万円全額を支払うと、Dの債務だけではなくて、連帯債務者B・Cの債務も消滅することになります。

○連帯債務の効力

連帯債務の一人に無効、取り消しの原因があっても、他の債務者には連帯債務は有効に存続します。債務者の人数分の別個独立の債務ですので、原則、他の債務者に影響を及ぼしません。これを相対効といいます。

これに対して連帯債務の絶対効というのがあります。連帯債務者の中の一人に生じた事由が他の債務者にも効力がおよぶことをいいます。弁済・代物弁済・供託は絶対効を有します。請求・更改・相殺・免除・混同・時効も同じように絶対効を有します。

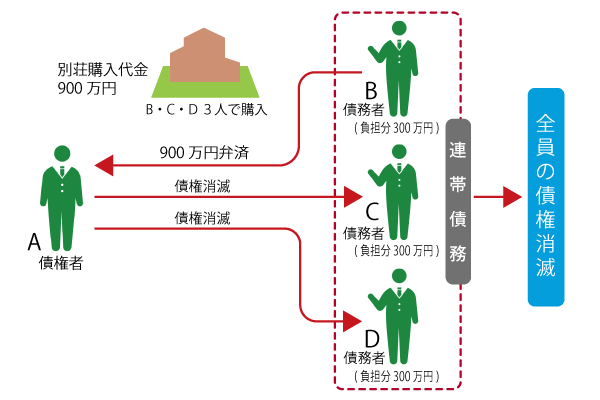

例えば、B・C・Dの3人がAから別荘を900万円で買ったとします。 B・C・Dの負担は一人300万円で平等です。BはAに購入代金900万円を全額弁済しました。弁済によって、CとDにも債務消滅の効力がおよびます。Aに対する債務はB・C・D全員消滅します。ただBは自分の負担分300万円を超えて弁済しましたので、CとDに対してそれぞれの負担分300万円づつ返してもらうことができます。代物弁済でも同様です。Bが900万円支払う代わりに、自分の所有する土地をAに引き渡し、移転登記をすると債務消滅の効力はCとDにもおよび、全員の債務が消滅します。CとDはBに対して300万円を支払う必要があります。

○債務履行の請求について

債権者が債務履行の請求をしたときは、連帯債務者全員に請求したことになります。連帯債務者の一人の債務の消滅時効だけでなく、他の連帯債務者の債務の消滅時効も中断します。

○更改について

債権者と連帯債務者のうちの一人の間で、支払債務を所有する土地の引き渡し債務に変更すると、全員の支払債務を免れます。あとは土地を提供した人以外の連帯債務者が土地を提供した人に負担分の金銭を支払うことになります。

○相殺について

連帯債務者の一人が同額の反対債権を債権者に有している場合、相殺することによって、連帯債務者全員の債務が消滅します。

○免除について

債権者が連帯債務者のうちの一人の債務を免除した場合、その人の債務はなくなります。さらに残った連帯債務者は免除された人の負担分の債務も免れます。よって、残りの連帯債務者は一人分の負担分を引いた金額が債務となります。

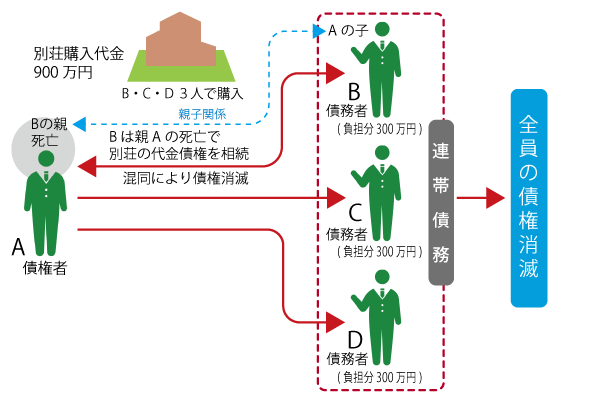

○混同について

債権者が親で、連帯債務者の一人が子である場合、親である債権者が死亡して、子が相続し、混同が生じます。この場合は債権者と債務者の関係は消滅し、他の連帯債務者も債務を免れますが、自分の負担分の債務は相続した子に対して弁済しなければなりません。

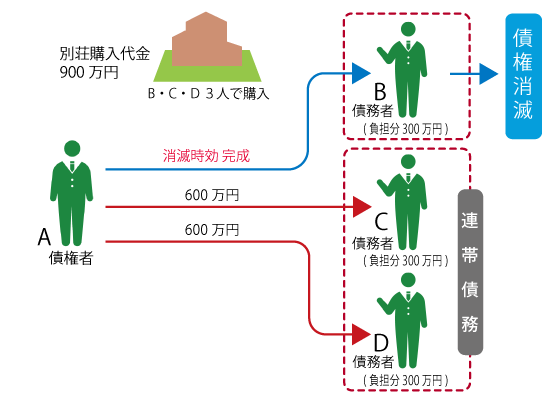

○時効について

連帯債務者のうちの一人の債務が時効により消滅すると、その人は債務者でなくなります。その人の負担分については債務を免れ、残りの債務額を弁済することになります。

●連帯債務の清算

いままで何度もでてきました。連帯債務者の一人が債務を全額弁済したときは他の連帯債務者も債務は消滅しますが、各自の負担金については弁済をした債務者は求償権を取得します。

求償できる範囲は負担分と、免責のあった日以後の法定利息、弁済費用、訴訟費用、執行費用など必要な費用のほか、損害があればその費用も含まれます。

※求償権とは、弁済したものが他の人に返還、弁済を求める権利

次はLESSON37 保証債務です。