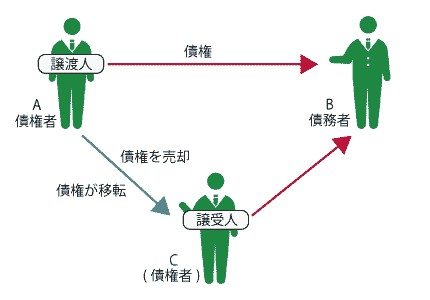

債権者と債権譲受人との間で債権を同一性を保ちながら移転する契約を 債権譲渡と言います。

例えば、債権者AはCに債権を売却しました。そのことによって、AのBに対する債権がAからCに移転し、Cが新しい債権者になります。これが債権の譲渡です。この場合のAを債権の 譲渡人(じょうとにん)、Cを債権の 譲受人(ゆずりうけにん)といいます。

●債権譲渡自由の原則

民法の定めで、債権は原則、自由に譲渡することができます。債権者にとってはたいへん便利です。早期に代金回収ができたり、弁済期間前でも、資金調達ができます。ただし例外があります。

債権譲渡禁止特約がついている場合があります。これは当事者の合意で、譲渡できないことにすることです。当然、譲渡しても無効になります。

譲受人が譲渡禁止特約がついているのがわからずに、譲り受けた場合は、善意無重過失の譲受人に対しては、特約を対抗することはできず、譲渡は有効になります。

譲受人が債権を譲り受けたことを主張するためには、必要なことがあります。譲渡人からの通知、債務者の承諾のどちらか一つ必要になります。ここで通知ですが、あくまでも譲渡人から債務者に通知しなければなりません。承諾のほうは債務者から債権譲渡の事実を認めるため、譲渡人か譲受人、どちらに対してもおこなって良いことになっています。

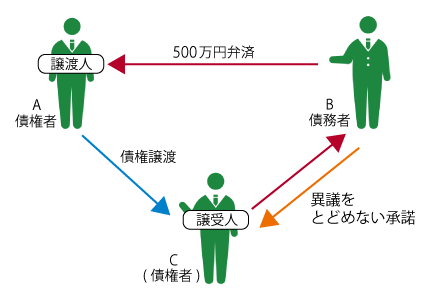

ここで承諾に異議をとどめない場合は、法律上特別の効力が認められてしまいます。債務者は譲渡人に対抗することができた事由があっても、これを抗弁事由の存在につき、善意の譲受人に対抗することはできません。わかりやすく例で解説します。

1つ目の例は、債権者AからCへ500万円の債権が譲渡され、債務者BがAまたはCに異議をとどめない承諾をした場合、弁済によって消滅していたはずの債権が復活し、BはCに500万円の債務を負うことになってしまいます。これは異議をとどめない承諾に対する譲受人Cの信頼を保護、債権取引の安全の保護のために民法が特に認めた効力です。譲受人Cが保護されるには、弁済による債権消滅の事実について善意でなければなりません。

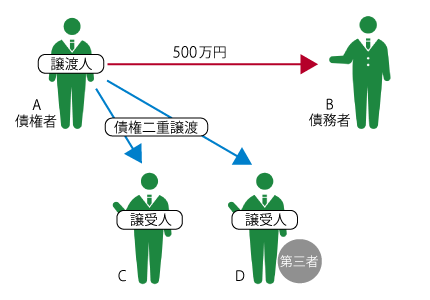

2つ目の例は、債権者Aが債務者Bに対する500万円の債権を、CとDに二重に譲渡した場合です。債権譲渡を債務者B以外の第三者に対抗するには、どうしたら良いでしょうか。この場合、Cにとっての第三者はDになります。Cが債務者Bに対する債権者であることをDに主張するには、AからBに対して通知や、BからAまたはCに承諾がなされただけでは不十分とされています。

民法では、債務者以外の第三者に債権譲渡を対抗するためには、確定日付のある証書で通知または承諾がなされなければならないとされています。

Cが自分がBの債権者であることをDに主張するには、確定日付のある証書での通知や承諾がなされなければなりません。

では、CもDもどちらも確定日付のある証書での通知、または承諾をえていたときは、どのようになるでしょうか。このような場合は証書の日付の前後にかかわらず、通知が債務者に到達した日時の早い方、または債務者の承諾の日時が早い方が優先すると判例ではなっています。

※確定日付のある証書とは、内容証明郵便、公正証書等をいいます

確定日付のある通知が同時に到達したときはどうでしょうか。この場合はCもDもどちらも債務者のBに対して請求することができるとされています。この場合は早い者勝ちで、Bが例えば先にCに払えば、Dに払う必要はありません。

次はLESSON39 債権(2)です。