宅建業法では、建物の敷地に供せられる土地、および都市計画法の用途地域内の土地で道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる以外のものをいう、とあります。ちょっと分かりずらいので、優しくいうと、現在、建物が建っている土地、いま建物は建っていないが、建物を建てる目的で取引される土地、用途地域内の土地、ただし道路、公園、河川、広場、水路

になっているところは除くということです。

※用途地域とは都市計画法により、指定される地域のことで、12種類に分けられ、建物によって用途の制限があります。後半に再度詳しく学習します。

一戸建住宅やマンションの専有部分(1区画)、アパートの一室を建物と言います。

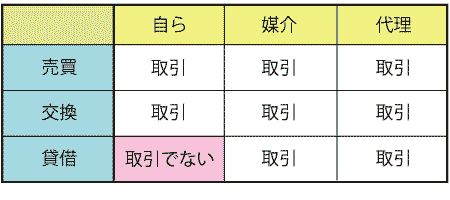

宅建業法での取引とは、宅地・建物を自ら売買・交換すること、他人が宅地・建物を売買、貸借、交換するのを媒介(仲介)すること、他人が宅地・建物を売買、貸借、交換するのを代理することをいいます。ここで注意したいのは、自ら貸借することは取引にあたらないことです。自分で持っている土地や賃貸アパートを貸す場合は、宅建業の免許は不要です。他人が貸借することを媒介や代理をすることは、取引にあたります。

※媒介とは、仲介ともいいますが、取引の相手を紹介して、お互いの条件などを調整し、契約が成立するようにします。

※代理とは、他人に代わって契約を結ぶことをいいます。

●業とは

不特定かつ多数の人を相手に、また反復、継続して取引を行うことをいいます。ただし、多数であっても、特定されていれば、業にあたりません。では業にあたらない場合とはどのようなときでしょうか。たとえば、A社が社員300人の不動産会社だとします。A社の社員だけに土地付き住宅を販売するとします。この場合は業にあたりません。取引の相手が、自社の社員のみと特定されており、相手が不特定ではないからです。

●宅地建物取引業者

宅地建物取引業(宅建業)を行うものは宅建業の免許を受けなければなりません。これは消費者を保護するためです。宅建業者は免許取得が義務づけられています。免許が不要の場合があります。国および地方公共団体(都道府県・市町村)、信託会社、信託銀行が宅建業を行う場合は免許が不要です。ただし信託銀行等は宅建業を行う場合には、前もってその旨を国土交通大臣に届けなければなりません。免許に関しては後ほど詳しく解説します。